中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)國(guó)家标準

煤的(de)元素分析方法GB476—91

代替GB476—79

Ultimate analysis of coal

國(guó)家技術監督局1991-05-22 批準1992-03-01 實施

本标準參照采用了(le/liǎo)國(guó)際标準1SO625:1975(E)《煤和(hé / huò)焦炭碳和(hé / huò)氫測定方法利比西法》和(hé / huò)ISO 333:1983(E)《煤氮測定方法半微量開氏法》。

1 主題内容與适用範圍

本标準規定了(le/liǎo)煤中碳、氫、氮含量的(de)測定方法和(hé / huò)氧含量的(de)計算方法。

本标準适用于(yú)褐煤、煙煤和(hé / huò)無煙煤。

2 引用标準

GB211 煤中全水分的(de)測定方法

GB212 煤的(de)工業分析方法

GB214 煤中全硫的(de)測定方法

GB218 煤中碳酸鹽二氧化碳含量的(de)測定方法

3 碳和(hé / huò)氫的(de)測定

3.1 方法提要(yào / yāo)

稱取一定量的(de)空氣幹燥煤樣在(zài)氧氣流中燃燒,生成的(de)水和(hé / huò)二氧化碳分别用吸水劑和(hé / huò)二氧化碳吸收劑吸收,由吸收劑的(de)增重計算煤中碳和(hé / huò)氫的(de)含量。煤樣中硫和(hé / huò)氯對測定的(de)幹擾在(zài)三節爐中用鉻酸鉛和(hé / huò)銀絲卷消除,在(zài)二節爐中用高錳酸銀熱解産物消除。氮對碳測定的(de)幹擾用粒狀二氧化錳消除。

3.2 試劑和(hé / huò)材料

3.2.1 堿石棉:化學純,粒度1~2 mm;或堿石灰(HGB3213):化學純,粒度0.5~2mm。

3.2.2 無水氯化鈣(HGB3208):分析純,粒度2~5mm;或無水過氯酸鎂;分析純,粒度1~3mm。

3.2.3 氧化銅(HGB3438):分析純,粒度1~4mm,或線狀(長約5mm)。

3.2.4 鉻酸鉛(HG3—1071):分析純,粒度1~4mm。

3.2.5 銀絲卷:絲直徑約0.25 mm。

3.2.6 銅絲卷:絲直徑約0.5 mm。

3.2.7 氧氣:不(bù)含氫。

3.2.8 三氧化二鉻(HG 3—933):化學純,粉狀,或由重鉻酸铵、鉻酸铵加熱分解制成。

制法:取少量鉻酸铵放在(zài)較大(dà)的(de)蒸發皿中,微微加熱,铵鹽立即分解成墨綠色、疏松狀的(de)三氧化二鉻。收集後放在(zài)馬弗爐中,在(zài)600±10℃下灼燒40min,放在(zài)空氣中使呈空氣幹燥狀态,保存在(zài)密閉容器中備用。

3.2.9 粒狀二氧化錳:用化學純硫酸錳(HG 3—1081)和(hé / huò)化學純高錳酸鉀(GB643)制備。

制法:稱取25g 硫酸錳(MnSO4·5H2O),溶于(yú)500mL 蒸餾水中,另稱取16.4g 高錳酸鉀,溶于(yú)300mL 蒸餾水中,分别加熱到(dào)50~60℃。然後将高錳酸鉀溶液慢慢注入硫酸錳溶液中,并加以(yǐ)劇烈攪拌。之(zhī)後加入10mL、(1+1)硫酸(GB625,化學純),将溶液加熱到(dào)70~80℃并繼續攪拌5min,停止加熱,靜置2~3h。用熱蒸餾水以(yǐ)傾瀉法洗至中性,将沉澱物移至漏鬥過濾,然後放入幹燥箱中,在(zài)150℃左右幹燥,得到(dào)褐色、疏松狀的(de)二氧化錳,小心破碎和(hé / huò)過篩,取粒度0.5~2mm 的(de)備用。

3.2.10 氧化氮指示膠:

制法: 在(zài)瓷蒸發皿中将粒度小于(yú)2 mm 的(de)無色矽膠40g 和(hé / huò)濃鹽酸30mL 攪拌均勻。在(zài)沙浴上(shàng)把多餘的(de)鹽酸蒸幹至看不(bù)到(dào)明顯的(de)蒸氣逸出(chū)爲(wéi / wèi)止。然後把矽膠粒浸入30mL、10%硫酸氫鉀溶液中,攪拌均勻取出(chū)幹燥。再将它浸入30mL、0.2%的(de)雷伏奴耳(乳酸-6,9-二氨基-2-乙氧基吖啶)溶液中,攪拌均勻,用黑色紙包好幹燥,放在(zài)深色瓶中,置于(yú)暗處保存,備用。

3.2.11 高錳酸銀熱解産物:當使用二節爐時(shí),需制備高錳酸銀熱解産物。

制法:稱取100g 化學純高錳酸鉀(GB643),溶于(yú)2L 蒸餾水中,另取107.5g 化學純硝酸銀(GB670)先溶于(yú)約50mL 蒸餾水中,在(zài)不(bù)斷攪拌下,傾入沸騰的(de)高錳酸鉀溶液中。攪拌均勻,逐漸冷卻,靜置過夜。将生成的(de)具有光澤的(de)、深紫色晶體用蒸餾水洗滌數次。在(zài)60~80℃下幹燥4h。将晶體一點一點地(dì / de)放在(zài)瓷皿中,在(zài)電爐上(shàng)緩緩加熱至驟然分解,得疏松狀、銀灰色産物,收集在(zài)磨口瓶中備用。未分解的(de)高錳酸鉀不(bù)宜大(dà)量貯存,以(yǐ)免受熱分解,不(bù)安全。

3.3 儀器、設備

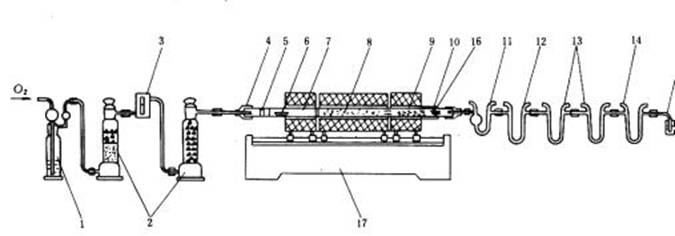

3.3.1 碳氫測定儀

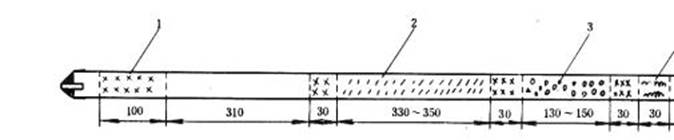

碳氫測定儀包括淨化系統、燃燒裝置和(hé / huò)吸收系統三個(gè)主要(yào / yāo)部分,結構如圖1 所示。

圖1 碳氫測定儀

1—鵝頭洗氣瓶;2—氣體幹燥塔;3—流量計;4—橡皮帽;5—銅絲卷;6—燃燒舟;7—燃燒管;8—氧化銅;9—鉻酸鉛;10—銀絲卷;11—吸水U 形管;12—除氮U 形管;13—吸二氧化碳U 形管;14—保護用U 形管;15—氣泡計;16—保溫套管;17—三節電爐

3.3.1.1 淨化系統:包括以(yǐ)下部件:

a.鵝頭洗氣瓶:容量250~500mL,内裝40%氫氧化鉀(或氫氧化鈉)溶液;

b.氣體幹燥塔:容量500mL2 個(gè),一個(gè)上(shàng)部(約2/3)裝氯化鈣(或過氯酸鎂),下部(約1/3)裝堿石棉(或堿石灰);另一個(gè)裝氯化鈣(或過氯酸鎂);

c.流量計:量程0~150mL/min。

3.3.1.2 燃燒裝置:由一個(gè)三節(或二節)管式爐及其控制系統構成,主要(yào / yāo)包括以(yǐ)下部件:

a.電爐:三節爐或二節爐(包括雙管爐或單管爐),爐膛直徑約35mm;

三節爐:第一節長約230mm,可加熱到(dào)800±10℃并可沿水平方向移動;第二節長330~350mm,可加熱到(dào)800±10℃;第三節長130~150mm,可加熱到(dào)600±10℃。

二節爐:第一節長約230mm,可加熱到(dào)800±10℃并可沿水平方向移動;第二節長130~150 mm,可加熱到(dào)500±10℃。

每節爐裝有熱電偶,測溫和(hé / huò)控溫裝置。

b.燃燒管:瓷、石英、剛玉或不(bù)鏽鋼制成,長1100~1200mm(使用二節爐時(shí),長約800mm),内徑20~22mm,壁厚約2 mm;

c.燃燒舟:瓷或石英制成,長約80mm;

d.保溫套:銅管或鐵管,長約150mm,内徑大(dà)于(yú)燃燒管,外徑小于(yú)爐膛直徑:

e.橡皮帽(最好用耐熱矽橡膠)或銅接頭。

3.3.1.3 吸收系統:包括以(yǐ)下部件:

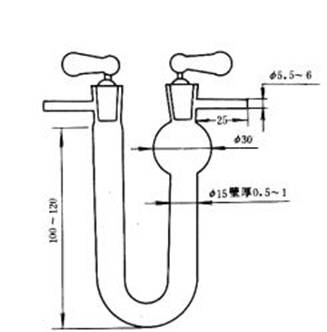

a.吸水U 形管:如圖2 所示,裝藥部分高100~120mm,直徑約15mm,進口端有一個(gè)球形擴大(dà)部分,内裝無水氯化鈣或無水過氯酸鎂。

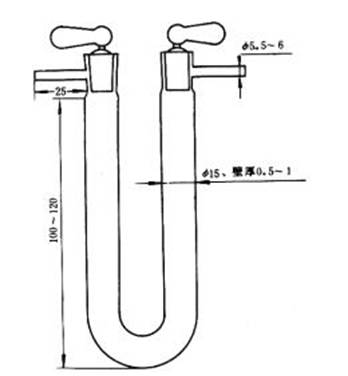

b.二氧化碳吸收管:2 個(gè),如圖3 所示。裝藥部分高100~120mm,直徑約15mm,前2/3 裝堿石棉或堿石灰,後1/3 裝無水氯化鈣或無水過氯酸鎂。

圖2 吸水U 形管

圖3 二氧化碳吸收管(或除氮U 形管)

c.除氮U 形管:如圖3 所示。裝藥部分高100~120mm,直徑約15mm,前2/3 裝二氧化錳,後1/3 裝無水氯化鈣或無水過氯酸鎂。

d.氣泡計:容量約10 mL。

3.3.2 分析天平:感量0.0001 g。

3.3.3 貯氣桶:容量不(bù)小于(yú)10 L。

3.3.4 下口瓶:容量約10 L。

3.3.5 帶磨口塞的(de)玻璃管或小型幹燥器(不(bù)裝幹燥劑)。

3.4 試驗準備

3.4.1 淨化系統各容器的(de)充填和(hé / huò)連接

在(zài)3.3.1.1 條所述淨化系統各容器中裝入相應的(de)淨化劑,然後按圖1 順序将各容器連接好。

氧氣可采用儲氣桶和(hé / huò)下口瓶或可控制流速的(de)氧氣瓶供給。爲(wéi / wèi)指示流速,在(zài)兩個(gè)幹燥塔之(zhī)間接入一個(gè)流量計。淨化劑經70~100 次測定後,應進行檢查或更換。

3.4.2 吸收系統各容器的(de)充填和(hé / huò)連接

在(zài)3.3.1.3 條所述吸收系統各容器中裝入相應的(de)吸收劑,然後按圖1 順序将各容器連接好。吸收系統的(de)末端可連接一個(gè)空U 形管(防止硫酸倒吸)和(hé / huò)一個(gè)裝有硫酸的(de)氣泡計。如果作吸水劑用的(de)氯化鈣含有堿性物質,應先以(yǐ)二氧化碳飽和(hé / huò)。然後除去過剩的(de)二氧化碳。處理方法如下:

把無水氯化鈣破碎至需要(yào / yāo)的(de)粒度(如果氯化鈣在(zài)保存和(hé / huò)破碎中已吸水,可放入馬弗爐中在(zài)約300℃下灼燒1h)裝入幹燥塔或其他(tā)适當的(de)容器内(每次串聯若幹個(gè))。緩慢通入幹燥的(de)二氧化碳氣3~4h,然後關閉幹燥塔,放置過夜。通入不(bù)含二氧化碳的(de)幹燥空氣,将過剩的(de)二氧化碳除盡。處理後的(de)氯化鈣貯于(yú)密閉的(de)容器中備用。當出(chū)現下列現象時(shí),應更換U 形管中試劑:

a.U 形管中的(de)氯化鈣開始溶化并阻礙氣體暢通;

b.第二個(gè)吸收二氧化碳的(de)U 形管做一次試驗、其質量增加達50 mg 時(shí),應更換第一個(gè)U 形管中的(de)二氧化碳吸收劑;

c.二氧化錳一般使用50 次左右應進行檢查或更換。

檢查方法:将氧化氮指示膠裝在(zài)玻璃管中,兩端堵以(yǐ)棉花,接在(zài)除氮管後面。或将指示膠少許放在(zài)二氧化碳吸收管進氣端棉花處。燃燒煤樣,若指示膠由草綠色變成血紅色,表示應更換二氧化錳。

上(shàng)述U 形管更換試劑後,通入氧氣待質量恒定後方能使用。

3.4.3 燃燒管的(de)填充

使用三節爐時(shí),按圖4 填充:

圖4 三節爐燃燒管填充示意圖

1—銅絲卷;2—氧化銅;3—鉻酸鉛;4—銀絲卷

首先制做三個(gè)長約30 mm 和(hé / huò)一個(gè)長約100 mm 的(de)絲直徑約0.5mm 銅絲卷,直徑稍小于(yú)燃燒管的(de)内徑,使之(zhī)既能自由插入管内又與管壁密接。制成的(de)銅絲卷應在(zài)馬弗爐中于(yú)800℃左右灼燒1h 後再用。

燃燒管出(chū)氣端留50mm 空間,然後依次充填30 mm 絲直徑約0.25mm 銀絲卷,30mm銅絲卷,130~150mm(與第三節電爐長度相等)鉻酸鉛(使用石英管時(shí),應用銅片把鉻酸鉛與管隔開),30mm 銅絲卷,330~350mm(與第二節電爐長度相等)粒狀或線狀氧化銅,30mm銅絲卷,310mm 空間(與第一節電爐上(shàng)燃燒舟長度相等)和(hé / huò)100mm 銅絲卷。燃燒管兩端裝以(yǐ)橡皮帽或銅接頭,以(yǐ)便分别同淨化系統和(hé / huò)吸收系統連接。橡皮帽使用前應預先在(zài)105~110℃下幹燥8h 左右。

燃燒管中的(de)填充物(氧化銅、鉻酸鉛和(hé / huò)銀絲卷)經70~100 次測定後應檢查或更換1) 。

注:1) 下列幾種填充劑經處理後可重複使用:

氧化銅用1mm 孔徑篩子(zǐ)篩去粉末,篩上(shàng)的(de)氧化銅備用;鉻酸鉛可用熱的(de)稀堿液(約5%氫氧化鈉溶液)浸漬,用水洗淨、幹燥,并在(zài)500~600

℃下灼燒0.5h 以(yǐ)上(shàng)後使用;銀絲卷用濃氨水浸泡5min,在(zài)蒸餾水中煮沸5min,用蒸餾水沖洗幹淨,幹燥後再用。

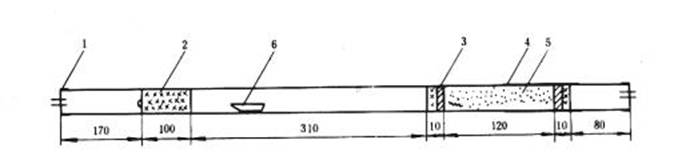

使用二節爐時(shí)按圖5 填充:

首先制成兩個(gè)長約10mm 和(hé / huò)一個(gè)長約100 mm 的(de)銅絲卷,再用3~4 層100 目銅絲布剪成的(de)圓形墊片與燃燒管密接,用以(yǐ)防止粉狀高錳酸銀熱解産物被氧氣流帶出(chū),然後按圖5裝好。

圖5 二節爐燃燒管填充示意圖

1—橡皮帽;2—銅絲卷;3—銅絲布圓墊;4—保溫套管;5—高錳酸銀熱解産物;6—瓷舟

3.4.4 爐溫的(de)校正

将工作熱電偶插入三節爐的(de)熱電偶孔内,使熱端稍進入爐膛,熱電偶與高溫計連接。将爐溫升至規定溫度,保溫1h。然後将标準熱電偶依次插到(dào)空燃燒管中對應于(yú)第一、第二、第三節爐的(de)中心處(注意勿使熱電偶和(hé / huò)燃燒管管壁接觸)。調節電壓,使标準熱電偶達到(dào)規定溫度并恒溫5min。記下工作熱電偶相應的(de)讀數,以(yǐ)後即以(yǐ)此爲(wéi / wèi)準控制溫度。

3.4.5 空白試驗

将裝置按圖1 連接好,檢查整個(gè)系統的(de)氣密性,直到(dào)每一部分都不(bù)漏氣以(yǐ)後,開始通電升溫,并接通氧氣。在(zài)升溫過程中,将第一節電爐往返移動幾次,并将新裝好的(de)吸收系統通氣20min 左右。取下吸收系統,用絨布擦淨,在(zài)天平旁放置10min 左右,稱量。當第一節和(hé / huò)第二節爐達到(dào)并保持在(zài)800±10℃,第三節爐達到(dào)并保持在(zài)600±10℃後開始作空白試驗。此時(shí)将第一節爐移至緊靠第二節爐,接上(shàng)已經通氣并稱量過的(de)吸收系統。在(zài)一個(gè)燃燒舟上(shàng)加入氧化鉻(數量和(hé / huò)煤樣分析時(shí)相當)。打開橡皮帽,取出(chū)銅絲卷,将裝有氧化鉻的(de)燃燒舟用鎳鉻絲推至第一節爐入口處,将銅絲卷放在(zài)燃燒舟後面,套緊橡皮帽,接通氧氣,調節氧氣流量爲(wéi / wèi)120mL/min。移動第一節爐,使燃燒舟位于(yú)爐子(zǐ)中心。通氣23min,将爐子(zǐ)移回原位。2min 後取下U 形管,用絨布擦淨,在(zài)天平旁放置10min 後稱量。吸水U 形管的(de)質量增加數即爲(wéi / wèi)空白值。重複上(shàng)述試驗,直到(dào)連續兩次所得空白值相差不(bù)超過0.0010g,除氮管、二氧化碳吸收管最後一次質量變化不(bù)超過0.0005g 爲(wéi / wèi)止。取兩次空白值的(de)平均值作爲(wéi / wèi)當天氫的(de)空白值。

在(zài)做空白試驗前,應先确定保溫套管的(de)位置,使出(chū)口端溫度盡可能高又不(bù)會使橡皮帽熱分解。如空白值不(bù)易達到(dào)穩定,則可适當調節保溫管的(de)位置。

3.5 分析步驟

3.5.1 将第一節和(hé / huò)第二節爐溫控制在(zài)800±10℃,第三節爐溫控制在(zài)600±10℃,并使第一節爐緊靠第二節爐。

3.5.2 在(zài)預先灼燒過的(de)燃燒舟中稱取粒度小于(yú)0.2 mm 的(de)空氣幹燥煤樣0.2g,精确至0.0002g,并均勻鋪平。在(zài)煤樣上(shàng)鋪一層三氧化二鉻。可把燃燒舟暫存入專用的(de)磨口玻璃管或不(bù)加幹燥劑的(de)幹燥器中。

3.5.3 接上(shàng)已稱量的(de)吸收系統,并以(yǐ)120mL/min 的(de)流量通入氧氣。關閉靠近燃燒管出(chū)口端的(de)U 形管,打開橡皮帽,取出(chū)銅絲卷,迅速将燃燒舟放入燃燒管中,使其前端剛好在(zài)第一節爐口。再将銅絲卷放在(zài)燃燒舟後面,套緊橡皮帽,立即開啓U 形管,通入氧氣,并保持120mL/min的(de)流量。1min 後向淨化系統方向移動第一節爐,使燃燒舟的(de)一半進入爐子(zǐ)。過2min,使燃燒舟全部進入爐子(zǐ)。再過2min,使燃燒舟位于(yú)爐子(zǐ)中心。保溫18min 後,把第一節爐移回原位。2min 後,停止排水抽氣。關閉和(hé / huò)拆下吸收系統,用絨布擦淨,在(zài)天平旁放置10min後稱量(除氮管不(bù)稱量)。

3.5.4 也(yě)可使用二節爐進行碳、氫測定。此時(shí)第一節爐控溫在(zài)800±10℃,第二節爐控溫在(zài)500±10℃,并使第一節爐緊靠第二節爐。每次空白試驗時(shí)間爲(wéi / wèi)20min。燃燒舟位于(yú)爐子(zǐ)中心時(shí),保溫13min,其他(tā)操作同第3.4.5、3.5.1、3.5.2 和(hé / huò)3.5.3 條。

3.5.5 爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)檢查測定裝置是(shì)否可靠,可稱取0.2~0.3g 分析純蔗糖(HG3—100)或分析純苯甲酸(HG3—987),加入20~30mg 純“硫華”進行3 次以(yǐ)上(shàng)碳、氫測定。測定時(shí),應先将試劑放入第一節爐爐口,再升溫,且移爐速度應放慢,以(yǐ)防标準有機試劑爆燃。如實測的(de)碳、氫值與理論計算值的(de)差值,氫不(bù)超過±0.10%,碳不(bù)超過±0.30%,并且無系統偏差,表明測定裝置可用,否則須查明原因并徹底糾正後才能進行正式測定。如使用二節爐,則在(zài)第一節爐移至緊靠第二節爐5min 以(yǐ)後,待爐口溫度降至100~200℃,再放有機試劑,并慢慢移爐,而(ér)不(bù)能采用上(shàng)述降低爐溫的(de)方法。

3.6 分析結果的(de)計算

空氣幹燥煤樣的(de)碳氫含量按下式計算:

3.7 碳、氫測定的(de)精密度碳、氫測定的(de)重複性和(hé / huò)再現性如表1 規定。

4 氮的(de)測定

4.1 方法提要(yào / yāo)

稱取一定量的(de)空氣幹燥煤樣,加入混合催化劑和(hé / huò)硫酸,加熱分解,氮轉化爲(wéi / wèi)硫酸氫铵。加入過量的(de)氫氧化鈉溶液,把氨蒸出(chū)并吸收在(zài)硼酸溶液中,用硫酸标準溶液滴定。根據用去的(de)硫酸量計算煤中氮的(de)含量。

4.2 試劑

4.2.1 混合催化劑:将分析純無水硫酸鈉(HG3—123)32g、分析純硫酸汞5g 和(hé / huò)分析純硒粉(HG3—926)0.5 g 研細,混合均勻備用。

4.2.2 鉻酸酐(HG 3—934):分析純。

4.2.3 硼酸(GB 628):分析純,3%水溶液,配制時(shí)加熱溶解并濾去不(bù)溶物。

4.2.4 混合堿溶液:将分析純氫氧化鈉(GB629)37g 和(hé / huò)化學純硫化鈉(HG3—905)3g 溶解于(yú)蒸餾水中,配制成100mL 溶液。

4.2.5 甲基紅和(hé / huò)亞甲基藍混合指示劑:

a.稱取0.175g 分析純甲基紅(HG3—958),研細,溶于(yú)50mL95%乙醇(GB679)中。

b.稱取0.083g 亞甲基藍(HGB 3364),溶于(yú)50mL95%乙醇(GB679)中。将溶液a 和(hé / huò)b 分别存于(yú)棕色瓶中,用時(shí)按(1+1)混合。混合指示劑使用期不(bù)應超過1 周。

4.2.6 蔗糖(HG 3—1001):分析純。

![]()

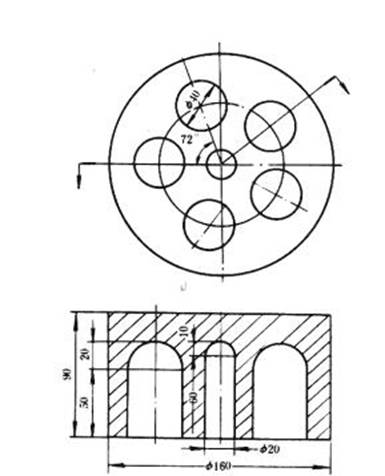

圖 6 鋁加熱體

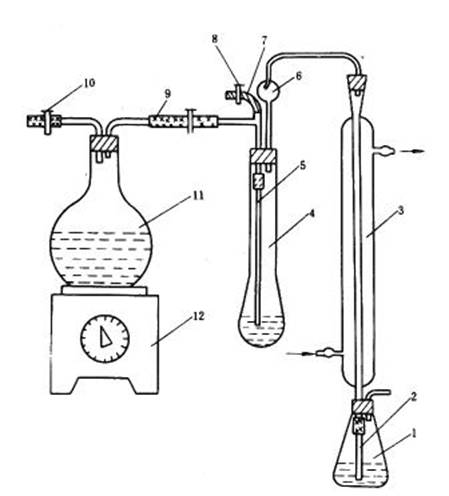

圖 7 蒸餾裝置

1—錐形瓶;2—橡皮管;3—直形玻璃冷凝管;4—開氏瓶;5—玻璃管;6—開氏球;7—橡皮管;

8—夾子(zǐ);9、10—橡皮管和(hé / huò)夾子(zǐ);11—圓底燒瓶;12—萬能電爐

4.3 儀器、設備

4.3.1 開氏瓶:容量50mL 和(hé / huò)250mL。

4.3.2 直形玻璃冷凝管:長約300mm。

4.3.3 短頸玻璃漏鬥:直徑約30mm。

4.3.4 鋁加熱體:規格參照圖6,使用時(shí)四周圍以(yǐ)絕熱材料,如石棉繩等。

4.3.5 開氏球。

4.3.6 圓盤電爐:帶有調溫裝置。

4.3.7 錐形瓶:容量250mL。

4.3.8 圓底燒瓶:容量1000mL。

4.3.9 萬能電爐。

4.3.10 微量滴定管:10mL,分度值爲(wéi / wèi)0.05mL。

4.4 分析步驟

4.4.1 在(zài)薄紙上(shàng)稱取粒度小于(yú)0.2mm 的(de)空氣幹燥煤樣0.2g,精确至0.0002g。把煤樣包好,放入50mL 開氏瓶中,加入混合催化劑2 g 和(hé / huò)濃硫酸(相對密度1.84)5mL。然後将開氏瓶放入鋁加熱體的(de)孔中,并用石棉闆蓋住開氏瓶的(de)球形部分。在(zài)瓶口插入一小漏鬥,防止硒粉飛濺。在(zài)鋁加熱體中心的(de)小孔中放溫度計。接通電源,緩緩加熱到(dào)350℃左右,保持此溫度,直到(dào)溶液清澈透明,漂浮的(de)黑色顆粒完全消失爲(wéi / wèi)止。遇到(dào)分解不(bù)完全的(de)煤樣時(shí),可将0.2mm的(de)空氣幹燥煤樣磨細至0.1mm 以(yǐ)下,再按上(shàng)述方法消化,但必須加入鉻酸酐0.2~0.5g。分解後如無黑色粒狀物且呈草綠色漿狀,表示消化完全。

4.4.2 将冷卻後的(de)溶液,用少量蒸餾水稀釋後,移至250mL 開氏瓶中。充分洗淨原開氏瓶中的(de)剩餘物,使溶液體積約爲(wéi / wèi)100mL。然後将盛溶液的(de)開氏瓶放在(zài)蒸餾裝置上(shàng)準備蒸餾。蒸餾裝置如圖7 所示。

4.4.3 把直形玻璃冷凝管的(de)上(shàng)端連接到(dào)開氏球上(shàng),下端用橡皮管連上(shàng)玻璃管,直接插入一個(gè)盛有20mL、3%硼酸溶液和(hé / huò)1~2 滴混合指示劑的(de)錐形瓶中。玻璃管浸入溶液并距離底約2mm。

4.4.4 在(zài)250mL 開氏瓶中注入25mL 混合堿溶液,然後通入蒸汽進行蒸餾,蒸餾至錐形瓶中溶液的(de)總體積達到(dào)80mL 爲(wéi / wèi)止,此時(shí)硼酸溶液由紫色變成綠色。

4.4.5 蒸餾完畢後,拆下開氏瓶并停止供給蒸汽。插入硼酸溶液中的(de)玻璃管内、外用蒸餾水沖洗。洗液收入錐形瓶中,用硫酸标準溶液滴定到(dào)溶液由綠色變成微紅色即爲(wéi / wèi)終點。由硫酸用量(校正空白)求出(chū)煤中氮的(de)含量。

空白試驗采用0.2g 蔗糖代替煤樣,試驗步驟與煤樣分析相同。

注:每日在(zài)煤樣分析前,冷凝管須用蒸汽進行沖洗,待餾出(chū)物體積達100~200mL 後,再做正式煤樣。

4.5 分析結果的(de)計算

4.6 氮測定的(de)精密度

氮測定的(de)重複性和(hé / huò)再現性如表2 規定:

5 氧的(de)計算

6 結果換算

按下列公式可将空氣幹燥基的(de)碳、氫、氮、硫、氧含量換算成收到(dào)基、幹燥基和(hé / huò)幹燥無灰基的(de)含量:

.當這(zhè)空氣幹燥煤樣中碳酸鹽二氧化碳含量大(dà)于(yú)2%時(shí),則

式中X 代表碳、氫、氮、硫或含量,% 。

_______________________

附加說(shuō)明:

本标準由中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)能源部提出(chū)。

本标準由煤碳科學研究院北京煤化學研究所歸口并與雲南煤田地(dì / de)質勘探公司143 隊共同起草。

本标準主要(yào / yāo)起草人(rén)郭綱才、王廣育、馬尊美。

本标準由于(yú)1964 年首次發布。

本标準委煤炭科學研究總院北京煤化學研究所負責解釋。